2013年09月03日

スピーカーAlpair6Mの音は素晴らしい

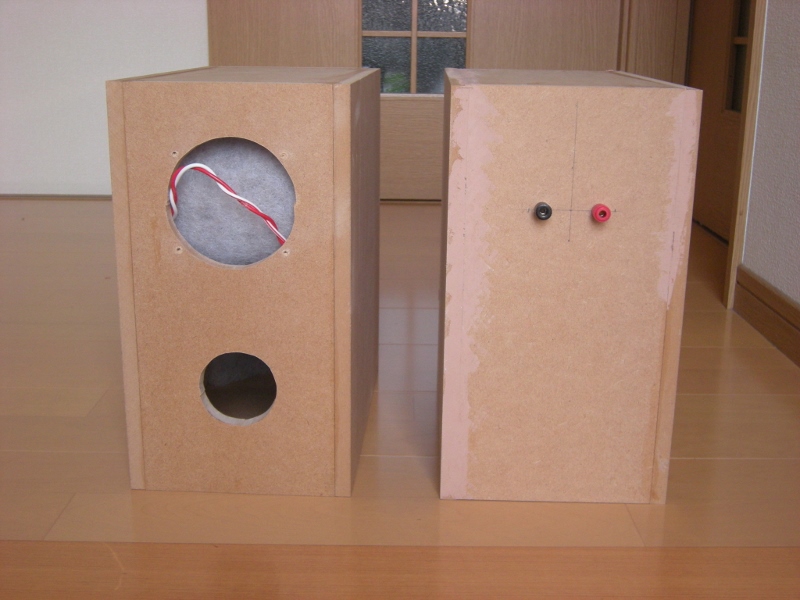

3月にパソコン用に作ったスピーカー(下の写真)がとても気に入っていたので、普通のオーディオ向けに作ってみました。

【PCラックの棚を取付ける溝に引っ掛ける形でマウントしてみた】

つい最近制作した口径10㎝のAlpair7とスペックを比較すると、6Mの方が8㎝と小さいにもかかわらず、低音再生限界周波数が65Hzと低いので、改めてメーカーのマークオーディオの改良への執念がすごいと思いました。

今回はこの特性を生かすように、少し大きめの箱にし、バスレフのダクトの口径も大きめに設計してみました。

内部の補強用の仕切り板、内側を切り抜くので、ドリルで穴を連続して開けた。

ジグソーでスピーカーの口径にあわせて穴を開ける。

仕切り板を接着

吸音材を入れてみる。

今回は箱の中に、音に悪影響のある定在波を低減するための、戸澤式レゾネーターをキッチンペーパーで自作して入れてみた。

仮止めによる試聴を繰り返し、吸音材の量を決め、最終的な接着をした。

中の赤・白の配線が撚ってあるのが分かるだろうか?

撚ることによって音が変わるそうだ、人間の声などの輪郭が鮮明になるとのこと。わずか30cmくらいの配線だが、私には残念ながら違いが解らなかった。

塗装は、初めてスプレー缶の塗料を使ってみた。刷毛塗装だとどうしても刷毛の筋が残ってしまう。

しかし、スプレーによる塗装も夏で乾燥が早いためか、塗装面がマット調になってしまった。

塗料の霧が表面について、なじむ前に乾燥してしまうためか?

数回、600番の紙ヤスリで平面化させたが、どうしてもマット調になってしまう。

スピーカーの音にとっては、ピアノブラックのような超平面よりも、マット調の方が良いし、きれいにマット調仕上げとなったので、このまま塗装は完成とする。

1週間ほど試聴を繰り返したが、少し低音に切れがないような感じがしたのと、ダクトから箱の内側の中高音が漏れて、音が濁っている感じがしたので、バスレフのダクトから吸音材を足してみた。

すると、見事に修正が効いて、透明感のある音になった。

吸音材の量が、スピーカーにとって、非常に大事なファクターであることが、再認識された。

これだから、スピーカー造りが止められないのだろうと、自問自答した。

素晴らしい音になってきたが、まだまだエージングが必要。メタル系の振動板はエージングに時間がかかる。

8㎝のスピーカであることを忘れるくらい低音が豊かだ。

以前に作った13㎝のウーハーによる3ウエイスピーカーよりも、確実に低音が出ている。

箱の大きさには、余裕が必要なことを改めて、実感した。

大きなスピーカーで箱を無理して小さくするより、口径をセーブしてでも、箱の容量を増やした方が、はるかに良いことが解った。

大きなスピーカーで、大きな箱にするのが一番良いのだろうけれども、スペースにも限界がある。

現状の3ウエイスピーカーの改良をしなければと想いが膨らんだ。