2014年03月16日

防水スピーカー制作

野外で使うスピーカーを作ってみました

スピーカーユニットは、カーオーディオ用でオートバイでも使用可なものをチョイス。

防水のため箱は木材ではなく、ダストボックスの2個使いを思いついた。

二つのダストボックスをつなぎ合わせるためと、軒下につなぎ止めるための部材を合板で作った。

ダストボックスの不要部分を切り取り、接合部材を接着

2013年10月14日

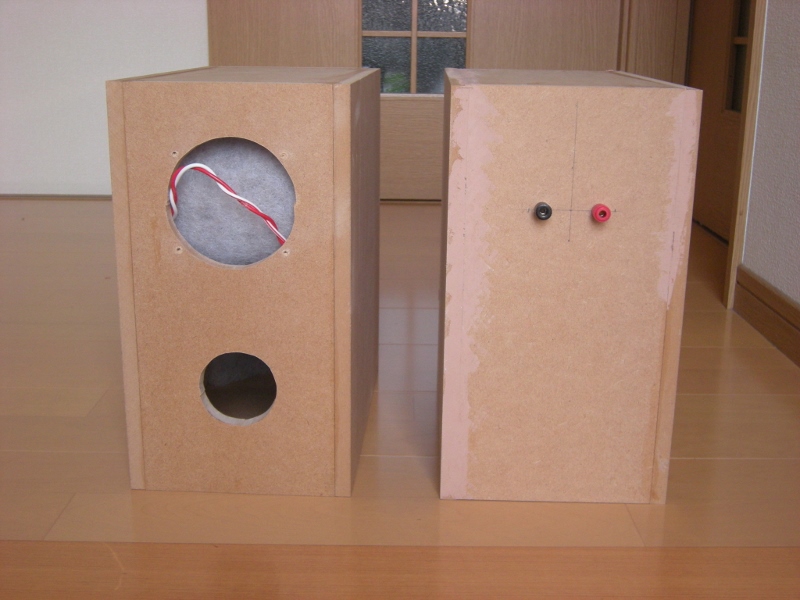

スピーカー、マークオーディオCHR70を使って自作しました

★「マークオーディオのCHR70」を使ってスピーカーを自作★

友人に頼まれて、またまた自作しました。

今回は大型テレビの横に床から据え置くトールボーイ型にして欲しいということなので、

高さ91センチ、幅17センチで設計した。

箱の容積はあまり必要としないスピーカーを選ぶことにし、下の方は棚として使えるようにした。

依頼者の予算も考慮し、スピーカーのユニットは、マークオーディオのCHR70という機種に決定。

Alpairシリーズに比べコストパフォーマンスの良いことが売りで、どう違うのか、できてからの楽しみ。

下段はA4のファイルが収納できる高さにし、中段は約22センチとした。

まず、外枠の作成、はた金を使ってしっかりと固定。

スピーカーの裏側は、後で吸音材等の調整ができるよう木ねじで止める形式にした。

次は、塗装前の下地処理、塗装の良否を決定するものなので、丁寧な作業が必要だ。

入念なヤスリガケと微妙な凹凸をパテで埋めていく。

塗装は、スプレー缶を使うと無駄が多いので、刷毛塗装と、スプレー塗装を組み合わせた。

刷毛塗装で6回塗り、仕上げとして2回スプレー塗装をしてみた。

結果的には、両者の長所が生かせた塗装になった。

普通はスピーカーの前面は何もない方が音には良いのだが、

今回は、見た目も考慮し、パンチィングメタルをはめ込んだ。

我が家の4組のスピーカーの前に並べ、試聴開始。

友人に頼まれて、またまた自作しました。

今回は大型テレビの横に床から据え置くトールボーイ型にして欲しいということなので、

高さ91センチ、幅17センチで設計した。

箱の容積はあまり必要としないスピーカーを選ぶことにし、下の方は棚として使えるようにした。

依頼者の予算も考慮し、スピーカーのユニットは、マークオーディオのCHR70という機種に決定。

Alpairシリーズに比べコストパフォーマンスの良いことが売りで、どう違うのか、できてからの楽しみ。

下段はA4のファイルが収納できる高さにし、中段は約22センチとした。

まず、外枠の作成、はた金を使ってしっかりと固定。

スピーカーの裏側は、後で吸音材等の調整ができるよう木ねじで止める形式にした。

次は、塗装前の下地処理、塗装の良否を決定するものなので、丁寧な作業が必要だ。

入念なヤスリガケと微妙な凹凸をパテで埋めていく。

塗装は、スプレー缶を使うと無駄が多いので、刷毛塗装と、スプレー塗装を組み合わせた。

刷毛塗装で6回塗り、仕上げとして2回スプレー塗装をしてみた。

結果的には、両者の長所が生かせた塗装になった。

普通はスピーカーの前面は何もない方が音には良いのだが、

今回は、見た目も考慮し、パンチィングメタルをはめ込んだ。

我が家の4組のスピーカーの前に並べ、試聴開始。

低音や管楽器の響きは、Alpair7と同等だ、中高音のクリアーさ、密度の濃さが少し違う。

さらに吸音材を追加してみると、低音が少し温和しくなったが、中高音のクリアさが増した。

この辺が吸音材の落としどころだろう。

エージングを進めると、中々いい音になってきた。このスピーカーも自分のところに置いておきたい1台になった

さらに吸音材を追加してみると、低音が少し温和しくなったが、中高音のクリアさが増した。

この辺が吸音材の落としどころだろう。

エージングを進めると、中々いい音になってきた。このスピーカーも自分のところに置いておきたい1台になった

2013年09月03日

スピーカーAlpair6Mの音は素晴らしい

3月にパソコン用に作ったスピーカー(下の写真)がとても気に入っていたので、普通のオーディオ向けに作ってみました。

【PCラックの棚を取付ける溝に引っ掛ける形でマウントしてみた】

つい最近制作した口径10㎝のAlpair7とスペックを比較すると、6Mの方が8㎝と小さいにもかかわらず、低音再生限界周波数が65Hzと低いので、改めてメーカーのマークオーディオの改良への執念がすごいと思いました。

今回はこの特性を生かすように、少し大きめの箱にし、バスレフのダクトの口径も大きめに設計してみました。

内部の補強用の仕切り板、内側を切り抜くので、ドリルで穴を連続して開けた。

ジグソーでスピーカーの口径にあわせて穴を開ける。

仕切り板を接着

吸音材を入れてみる。

今回は箱の中に、音に悪影響のある定在波を低減するための、戸澤式レゾネーターをキッチンペーパーで自作して入れてみた。

仮止めによる試聴を繰り返し、吸音材の量を決め、最終的な接着をした。

中の赤・白の配線が撚ってあるのが分かるだろうか?

撚ることによって音が変わるそうだ、人間の声などの輪郭が鮮明になるとのこと。わずか30cmくらいの配線だが、私には残念ながら違いが解らなかった。

塗装は、初めてスプレー缶の塗料を使ってみた。刷毛塗装だとどうしても刷毛の筋が残ってしまう。

しかし、スプレーによる塗装も夏で乾燥が早いためか、塗装面がマット調になってしまった。

塗料の霧が表面について、なじむ前に乾燥してしまうためか?

数回、600番の紙ヤスリで平面化させたが、どうしてもマット調になってしまう。

スピーカーの音にとっては、ピアノブラックのような超平面よりも、マット調の方が良いし、きれいにマット調仕上げとなったので、このまま塗装は完成とする。

1週間ほど試聴を繰り返したが、少し低音に切れがないような感じがしたのと、ダクトから箱の内側の中高音が漏れて、音が濁っている感じがしたので、バスレフのダクトから吸音材を足してみた。

すると、見事に修正が効いて、透明感のある音になった。

吸音材の量が、スピーカーにとって、非常に大事なファクターであることが、再認識された。

これだから、スピーカー造りが止められないのだろうと、自問自答した。

素晴らしい音になってきたが、まだまだエージングが必要。メタル系の振動板はエージングに時間がかかる。

8㎝のスピーカであることを忘れるくらい低音が豊かだ。

以前に作った13㎝のウーハーによる3ウエイスピーカーよりも、確実に低音が出ている。

箱の大きさには、余裕が必要なことを改めて、実感した。

大きなスピーカーで箱を無理して小さくするより、口径をセーブしてでも、箱の容量を増やした方が、はるかに良いことが解った。

大きなスピーカーで、大きな箱にするのが一番良いのだろうけれども、スペースにも限界がある。

現状の3ウエイスピーカーの改良をしなければと想いが膨らんだ。